あなたの睡眠は大丈夫?科学的睡眠の「質」改善法

寝ても疲れが取れないっ (>_<)

睡眠の質は私たちの健康と生活の質に直接的に影響を与えます。しっかり寝ようと思っても、なかなか疲れが取れない、ぐっすり眠れた感じがしないということはありませんか?本記事では、科学的根拠に基づく方法で、睡眠の質を向上させるためのポイントを探ります。

なぜ睡眠の「質」が重要なのか?

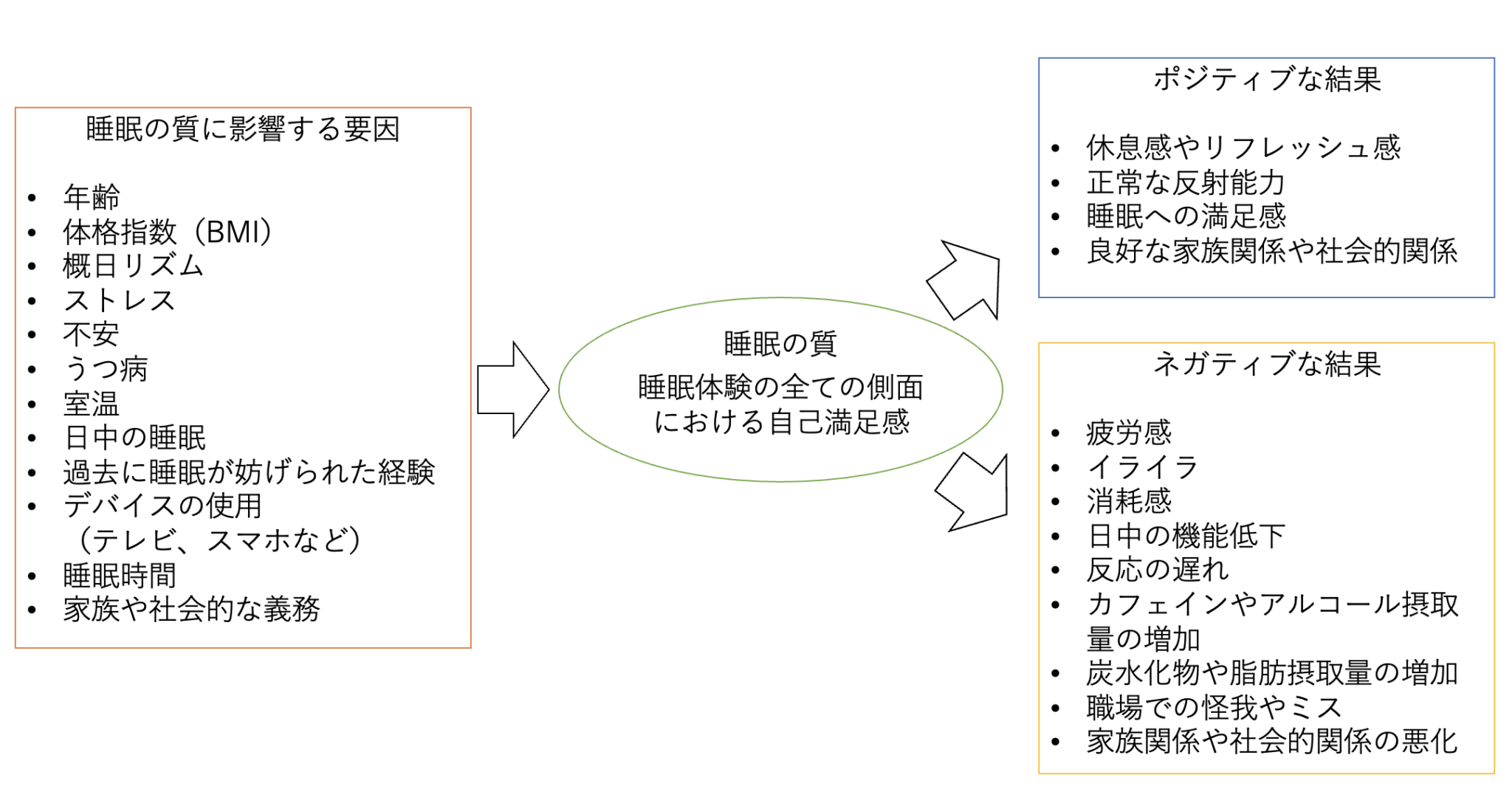

質の高い睡眠は、私たちの健康を支える重要な要素です。下の図に示すように睡眠の質が高ければリフレッシュでき、身体的にも心理的にも良い結果が得られますが、睡眠の質が低ければ、疲労感・イライラ・消耗感など精神的な影響、日中の機能低下・反応の遅れなどパフォーマンスへの影響、カフェイン・アルコール・炭水化物・脂肪の摂取増加など食への影響、そして社会的な影響があります。

Nelsonら(2021)の図を元に改変

科学的な睡眠の「質」の改善法

では、睡眠のを改善するにはどうしたら良いのでしょうか?Philippensら(2022)による、多数の研究論文のレビューを主な情報源としてお伝えします。

1.嫌なことは寝る前までに解消

日中のストレスが夜の睡眠の質に影響します。特に、就寝前に心配事があることは睡眠を妨げる主要な要因となります。しかし、日中にストレスがあっても夜までに解消できれば睡眠の質は悪化しないことが示唆されています (Åkerstedt, et al., 2012)。嫌なことがあればできる限り寝るまでにストレスを解消しておきましょう。

2. 食事と飲み物の選択

アルコールとカフェインは避ける:

- アルコールは、入眠までの時間を早め、夜間前半に深い睡眠を増加させるので「よく眠るためにお酒を飲む」という方もいますが、夜間後半には覚醒時間を増加させます。

- カフェインは、睡眠の質を低下させ、睡眠時間を短縮さ、入眠にかかる時間を延ばします。

トリプトファン、メラトニンを含む食品はGOOD:

- メラトニンは睡眠や覚醒のリズムを調節するホルモンであり、トリプトファンは、セロトニンやメラトニンの材料になる物質です。これらは睡眠を促進する効果があるとされています。

- トリプトファンが豊富な食品:牛乳、卵、肉類、魚介類、大豆、ナッツ類など。

- メラトニンを多く含む食品:キウイ、さくらんぼ、トマトなど。

ミネラルとビタミン摂取:

- 特にビタミンD、ビタミンE、亜鉛は睡眠の質に寄与する可能性が示唆されています。

これらの栄養素の不足は、特に高齢者で睡眠の質の低下と関連する可能性があります。

炭水化物とタンパク質を適度に:

- 炭水化物の摂取は、睡眠に影響を与えます。

特に、高炭水化物食は、レム睡眠(記憶や学習、感情処理に重要)の時間を延ばす一方、深い睡眠(身体の修復や回復に特に重要)を減少させる傾向があります。炭水化物の急激な摂取が睡眠全体にどのような影響を及ぼすかについては、さらなる研究が必要とされています。 - 過剰なタンパク質摂取は、睡眠の質を低下させることがありますが、適切な範囲でのタンパク質摂取は、特にエネルギー制限下では、睡眠の質を改善することがあります。

脂肪:

- 脂肪の摂取量や質が睡眠に与える影響はまだ結論が出ておらず、長期的な研究が必要です。

3. 環境を整える

適温を保つ:

- 17〜28°Cの範囲が人間が快適に感じる温度です。その範囲内での睡眠の質が高まります。

- 男性は女性よりも低い温度で睡眠の質が高まる傾向があるようです。

騒音をさける:

- 交通騒音や近隣の騒音は、睡眠の断片化(覚醒回数の増加)を引き起こす傾向があるので、可能な限り遮音しましょう。

夜は暗く、朝〜昼は明るく:

- 夜間の明るい光は睡眠の質を低下させます。

- 一方、昼間の明るい光は良質な睡眠を促進します。

緑にふれる:

- 緑地へのアクセスが多いほど、短い睡眠時間や不十分な睡眠のリスクが低下します。これは、緑地が心理的な安らぎやストレスの軽減を促進し、睡眠に好影響を与えるためだと考えられています。

睡眠のために引っ越すというのはハードルが高そうですが、転居の際には緑地の近くを選ぶのは良い選択でしょう。

4. 概日リズムの影響を調整する

夜型の人は、朝型の人に比べて睡眠時間が短くなりがちで、睡眠の質が低い傾向があります。

(さらに、肥満や高血糖などの代謝リスクも高くなります)

朝型にシフトすることで睡眠の質の改善が期待できます。

夜型の人が概日リズムを調整するための方法は以下のようなものがあります。

- 朝の運動と夕方の運動 (Thomas et al., 2020)

(ただし、もともと朝型の人は夜に運動すると朝起きるのが遅くなる傾向があるので注意してください) - 朝は明るく青っぽい光を浴び、夜は青っぽい光をさける (Figueiro et al., 2014)

(夜のスマホはなるべく避けたほうが良さそうですね)

睡眠の質の改善法の実践に向けて

睡眠の質を高めるための方法を知るだけでなく、それを日常生活に取り入れるにはいくつかの重要なポイントがあります。無理なく実践できる形で習慣化するために、以下の点を意識してみてください。

1. 小さな変化から始める

すべての改善法を一度に実践しようとすると、挫折しやすくなります。一つの方法を選び、1週間試してみることから始めましょう。たとえば、就寝前のスマートフォンの使用を控える、あるいは朝の光を浴びることに集中するなど、負担の少ない取り組みを優先してください。

2. 完璧を求めない

改善に取り組む中で、理想通りにいかない日があっても気にしすぎないことが重要です。一日や二日の失敗があっても、継続して取り組むことで習慣化につながります。睡眠の改善は長期的なプロセスとして捉えましょう。

3. サポートを得る

生活の中で睡眠の質を改善するには、家族や友人のサポートが役立ちます。たとえば、パートナーと一緒に生活リズムを整える、友人と運動を始めるなど、他者との協力を通じてモチベーションを維持することができます。

家族や友人のサポートはストレスの低下にも役立ちます。既にでてきたように嫌なことは寝る前までに解消できると睡眠の質が大きく改善できることが期待できます。もし、解消が難しければLivelyTalkで話してみることも検討してみてください。きっとホストに話を聴いてもらうことで、スッキリして良い睡眠が得られると思います。

藤田大樹(ふじた だいじゅ)

参考文献

Åkerstedt, T., Orsini, N., Petersen, H., Axelsson, J., Lekander, M., & Kecklund, G. (2012). Predicting sleep quality from stress and prior sleep – A study of day-to-day covariation across six weeks. SLEEP MED, 13(6), 674-679. https://doi.org/10.1016/j.sleep.2011.12.013

Figueiro, M., Plitnick, B., & Rea, M. (2014). The effects of chronotype, sleep schedule and light/dark pattern exposures on circadian phase. Sleep medicine, 15 12, 1554-1564. https://doi.org/10.1016/j.sleep.2014.07.009

Nelson, K., Davis, J., & Corbett, C. (2021). Sleep quality: An evolutionary concept analysis. Nursing forum. https://doi.org/10.1111/nuf.12659

Philippens, N., Janssen, E., Kremers, S., Crutzen, R., & Silvani, A. (2022). Determinants of natural adult sleep: An umbrella review. PLoS One, 17(11), e0277323. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0277323 Thomas, J., Kern, P., Bush, H., McQuerry, K., Black, S., Clasey, J., & Pendergast, J. (2020). Circadian rhythm phase shifts caused by timed exercise vary with chronotype. JCI insight. https://doi.org/10.1172/jci.insight.134270

1982年、北海道札幌市出身。京都大学総合人間学部、名古屋大学大学院理学研究科物質理学専攻を経て、IT企業に就職。エンジニアとして先端技術のシミュレーション研究開発プロジェクトにアサインされるも、心の健康を害し、離職。カウンセラーと出会い、回復したことをきっかけに、心理学の分野に興味をもつ。表層化された課題を解決するだけではなく、本質的な問題を解決し幸せになって欲しいと願うようになり、ICF(国際コーチ連盟)プロフェッショナル認定コーチ、EAPメンタルヘルスカウンセラーの資格を取得し、エグゼクティブ・コーチとして独立。多くの経営者らの伴走支援をする中で、Livelyと出会い、意気投合し、研究開発チームのリーダーとしてLivelyに参画する。現在は英国のストラスクライド大学大学院で、心理学を学び、事業に活かしている。