アクティブリスニングとは?意味、効果、明日から使える5つの実践テクニック

「人の話を聞いているつもりなのに、相手に伝わっていない…」「部下との会話がかみ合わない…」そんな悩みを抱えていませんか? 実は、普段何気なく行っている「聞く」という行為と、相手の心に深く寄り添う「聴く」という行為には大きな違いがあります。後者の「聴く」スキルを高める鍵となるのが「アクティブリスニング(積極的傾聴)」です。

この記事では、人間関係の構築や職場のコミュニケーション改善に役立つアクティブリスニングについて、その意味や効果、すぐに実践できるテクニックまで、わかりやすく解説します。

アクティブリスニング(積極的傾聴)とは

アクティブリスニングとは、「積極的傾聴」とも訳され、相手の話に能動的に注意を向け、深く理解しようとするコミュニケーション技法です。単に言葉の表面を「聞く」だけでなく、相手が言葉で表現していること、そしてその背後にある感情や考えまで真摯に受け止めようとする姿勢を指します。

この概念は、1950年代にアメリカの臨床心理学者カール・ロジャーズによって提唱されました。ロジャーズはカウンセリングにおいて、クライアント自身の成長と可能性を引き出す環境づくりの重要性を説き、その中核となる「聴き方」の技法としてアクティブリスニングを位置づけたのです。

一般的な「聞く(Hearing)」とアクティブリスニングの「聴く(Listening)」の違いは明確です。

- 聞く(Hearing): 音や言葉が耳に入ってくる、どちらかといえば受動的な行為。

- 聴く(Listening/アクティブリスニング): 相手の言葉、表情、声のトーンに注意を払い、感情や意図を理解しようとする能動的な行為。

アクティブリスニングでは、聴き手が話し手の感情や思考プロセスに寄り添い、問題の本質を共に探求します。これにより、話し手が自ら気づきを得て、解決策を見つけ出すことをサポートします。

アクティブリスニングの効果と重要性

アクティブリスニングを実践することで、個人や組織に多くのメリットがもたらされます。

1. 信頼関係の構築

相手の話を真剣に受け止め、共感を示すことで、「この人は自分のことを理解しようとしてくれている」という安心感が生まれ、深い信頼関係の基盤となります。

2. 円滑なコミュニケーションの促進

思い込みや一方的な解釈による誤解を防ぎ、相互理解を深めます。これにより、コミュニケーションがスムーズになり、特に職場では情報共有の質向上やチームワーク強化につながります。

3. 問題解決能力の向上

聴き手が答えを提示するのではなく、話し手が自分の考えや感情を整理し、問題の本質に自ら気づけるよう促します。結果として、話し手自身の力で解決策を見出すプロセスを支援します。

4. ストレス軽減と心理的安全性の確保

悩みや不安を抱える人が、評価や批判を恐れずに安心して話せる場を提供します。これにより、話し手のストレスが軽減され、職場においては心理的安全性が高まり、メンタルヘルスの向上にも寄与します。

5. 自己成長と相互発展

聴き手にとっても、相手の話から新たな視点や価値観を学ぶ機会となり、自己理解や多角的な思考力が養われます。相互の気づきが双方の成長を促します。

近年、働き方の多様化やリモートワークの普及により、質の高いコミュニケーションの重要性はますます高まっています。アクティブリスニングは、こうした時代の変化に対応し、良好な人間関係を築く上で不可欠なスキルと言えるでしょう。

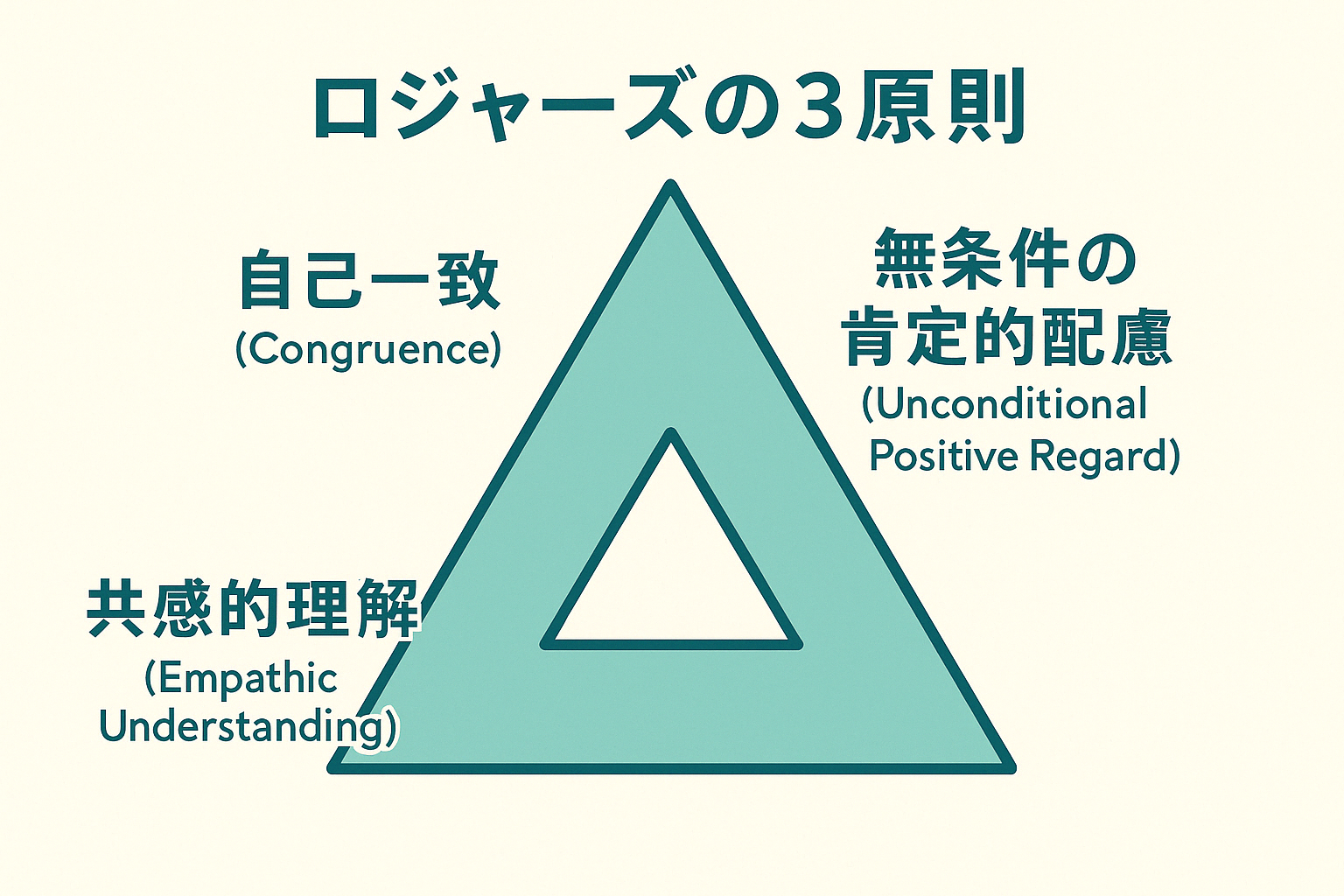

アクティブリスニングの3つの基本原則(ロジャーズの3原則)

カール・ロジャーズは、効果的なアクティブリスニングの土台となる3つの基本原則を提唱しました。これらを心掛けることが、相手に寄り添う聴き方の鍵となります。

1. 自己一致(Congruence)

聴き手が自分自身の感情や考えに正直であり、内面で感じていることと言動が一致している状態を指します。つまり、誠実で裏表のない態度で相手に接することです。わからないことを正直に尋ねたり、自分の理解を確認したりする姿勢が大切です。

実践例:

- 話が掴めない時:「すみません、今の点について、もう少し詳しく教えていただけますか?」と正直に伝える。

- 自分の理解を確認する:「つまり、〇〇という状況だと理解していますが、合っていますか?」と尋ねる。

2. 無条件の肯定的配慮(Unconditional Positive Regard)

相手の話や感情を、自分の価値観で「良い・悪い」と評価・批判せず、ありのままに受け入れる姿勢です。「そうあるべきだ」というような決めつけをせず、相手の存在そのものを尊重することで、話し手は安心して本音を語ることができます。

実践例:

- 意見が異なっても、まずは「なるほど、あなたはそうお考えなのですね」と受け止める。

- 相手が怒りや悲しみを表現しても、それを否定せず「そのように感じていらっしゃるのですね」と感情を受け入れる。

3. 共感的理解(Empathic Understanding)

相手の立場に立って、その人の見ている世界や感じている感情を、あたかも自分自身のことのように理解しようと努める姿勢です。単なる同情ではなく、「相手の靴を履いてみる」ような感覚で、相手の視点から物事を捉えようとします。

実践例:

- 「もし私があなたの立場だったら、同じように感じたかもしれません」と伝える。

- 相手の感情を言葉にして、「それは、とても悔しい思いをされたのですね」と共感を示す。

これら3つの原則は、アクティブリスニングの根幹をなす「相手を尊重し、深く理解しようとする心構え」の表れです。

すぐに実践できる5つのアクティブリスニングテクニック

理論だけでなく、具体的なテクニックを意識することで、アクティブリスニングはより実践しやすくなります。明日から試せる5つのテクニックをご紹介します。

1. ノンバーバル(非言語)コミュニケーションの活用

言葉以外のサインで「聴いています」というメッセージを伝えます。

- アイコンタクト: 相手の目を見て、関心を示します。ただし、凝視しすぎず、自然な視線の交流を心がけます。

- うなずき: 相手の話のリズムに合わせて相槌を打ち、「理解している」「共感している」ことを示します。

- 姿勢と距離感: 体を相手に向け、少し前傾姿勢をとることで、関心を示します。腕組みなどは避け、オープンな姿勢を保ちましょう。

2. ミラーリングとペーシング

相手との一体感を高めるテクニックです。

- ミラーリング: 相手の姿勢や仕草、表情などをさりげなく真似ることで、親近感や安心感を与えます。(わざとらしくならないよう注意)

- ペーシング: 相手の話すスピード、声のトーン、感情の起伏などに、自分のコミュニケーションのペースを合わせます。

3. オープンクエスチョンの活用

「はい/いいえ」で終わらない、自由な回答を促す質問を投げかけます。「いつ?」「どこで?」「誰が?」「何を?」「なぜ?」「どのように?(5W1H)」を使うことで、相手はより深く自分の考えや状況を話すことができます。

例:

- 閉じた質問:「そのプロジェクトは順調ですか?」

- 開かれた質問:「そのプロジェクトは、現在どのような状況ですか?」

4. 言い換え(パラフレージング)

相手が話した内容を、自分の言葉で要約したり、言い換えたりして確認します。これにより、自分の理解が正しいかを確認できると同時に、相手に「しっかり聴いてもらえている」という感覚を与えます。

例:

- 相手:「新しいシステムは操作が複雑で、覚えるのに時間がかかっています。」

- あなた:「新しいシステムの操作に慣れるのに苦労されている、ということですね。」

5. 感情の反映(リフレクティング)

相手の言葉の背後にある感情を汲み取り、それを言葉にして返すことで、感情レベルでの理解を示します。

例:

- 相手:「何度も改善案を出しているのに、一向に採用されないんです。」

- あなた:「一生懸命考えて提案されているのに、なかなか受け入れてもらえず、もどかしい気持ちでいらっしゃるのですね。」

これらのテクニックは、状況に応じて柔軟に組み合わせることが大切です。最初は意識的に行う必要がありますが、練習を重ねることで自然なコミュニケーションスキルとして身についていきます。

アクティブリスニングの活用シーン

アクティブリスニングは、あらゆるコミュニケーション場面で役立ちます。

日常生活での活用

- 家族との会話: パートナーや子どもの話を評価せずに聴くことで、理解が深まり、家庭内の信頼関係が強まります。

- 友人関係: 友人が悩みを打ち明けてくれた時、すぐにアドバイスするのではなく、まず共感的に聴くことで、より強い絆を育めます。

職場での活用

- 1on1ミーティング: 上司が部下の話をアクティブリスニングで聴くことで、部下の本音や課題を引き出し、成長をサポートできます。

- チームミーティング: リーダーがメンバー全員の意見に耳を傾け、尊重する姿勢を示すことで、心理的安全性が高まり、活発な議論が生まれます。

- 顧客対応: 営業やカスタマーサポートにおいて、顧客のニーズや不満を正確に理解し、適切な対応をとるために不可欠です。

専門的な場面での活用

- カウンセリング・コーチング: クライアントの自己理解や主体的な問題解決を促すための基本スキルです。

- 医療現場: 医師や看護師が患者の話を丁寧に聴き、心身両面の状態を理解することで、より質の高いケアを提供できます。

どのような場面でも、「評価せずに聴く」「共感的に理解する」「相手の主体性を尊重する」というアクティブリスニングの基本姿勢が重要です。

Livelyサービスにおけるアクティブリスニングの実践

私たちLivelyは、アクティブリスニングを核としたサービスを通じて、個人の悩み解決や企業のメンタルヘルスケアをサポートしています。LivelyTalkとLivelyEAPにおける実践例をご紹介します。

LivelyTalk – 個人向けオンライン会話サービス

LivelyTalkでは、厳選された「聴き手(ホスト)」が、アクティブリスニングのスキルを駆使して利用者の話に耳を傾けます。厳しい選考プロセス(合格率2.8%)を経て採用された質の高いホストたちは、以下を実践しています。

- 共感的理解の実践: 利用者の感情や経験に深く寄り添い、表面的な言葉だけでなく、その奥にある思いを理解しようと努めます。

- 安全な空間の提供: 匿名で利用でき、評価や批判のない環境で、利用者が安心して本音を話せる場を提供します。

- 自己解決の支援: 適切な質問や言い換えを通じて、利用者自身が考えを整理し、前向きな一歩を踏み出せるようサポートします。

利用者からは「話すことで気持ちが整理できた」「初めて安心して話せた」「自分の力で解決策を見つけられた」といった声をいただいています。

LivelyEAP – 法人・行政向け従業員支援プログラム

LivelyEAPは、企業や組織向けに、アクティブリスニングを基盤とした「カジュアルEAP」を提供しています。深刻な不調だけでなく、日常的なストレスや悩みにも早期に対応する予防的アプローチが特徴です。

- 職場コミュニケーションの改善: 管理職向けのアクティブリスニング研修などを通じて、部下との効果的なコミュニケーション(1on1など)を支援します。

- 従業員のメンタルヘルスケア: 専門のホストが従業員の話を丁寧に聴き、ストレス軽減や課題解決をサポート。オンライン・匿名で利用しやすいため、早期ケアにつながります。

- 組織全体の心理的安全性向上: アクティブリスニングの文化を組織内に育むことで、メンバー同士が互いを尊重し、安心して意見を交わせる職場環境づくりに貢献します。

Livelyのサービスは、アクティブリスニングの力を活用し、個人と組織のウェルビーイング向上を目指しています。

まとめ:アクティブリスニングでコミュニケーションを深める

アクティブリスニング(積極的傾聴)は、単なるテクニックではなく、**相手を深く理解し、尊重しようとする「心構え」**そのものです。ロジャーズの3原則(自己一致、無条件の肯定的配慮、共感的理解)を土台とし、具体的なスキルを実践することで、私たちはより豊かで建設的な人間関係を築くことができます。

日常生活から職場まで、あらゆる場面でアクティブリスニングを意識的に取り入れることで、コミュニケーションの質は格段に向上します。特に、デジタル化が進む現代において、意図的に相手に注意を向け、深く「聴く」ことの価値はますます高まっています。

アクティブリスニングは、練習すれば誰でも上達できるスキルです。まずは、今回ご紹介した5つのテクニックのどれか一つからでも、意識して試してみてはいかがでしょうか。相手に「ちゃんと聴いてもらえている」と感じてもらうことは、信頼関係を築く上で何よりの贈り物となるはずです。

アクティブリスニングを実践するプロの「聴き手」との対話を体験してみませんか? LivelyTalkで、心に寄り添う「聴く」体験を。また、組織のコミュニケーションとメンタルヘルスを向上させるLivelyEAPの導入もご検討ください。